電気設計の小牧です。

製品開発では基板の試作を何回かするのですが、評価している最中に失敗に気づいたり、改善や追加をしたいことが出てくることがよくあります。

次の試作で変更を反映すればよいのですが、

・追加の試作をする時間が無い(実装基板を入手するまで数週間)

・追加試作の費用がかかる(基板の種類にもよりますが基板代と実装費用で数万~数十万円)

などの事情があり、試作する?改造して確認する?シミュレーションで確認する?

という場面に遭遇します。

今回は試作をせず基板を改造して動作確認した一例を紹介します。

改造する場合、変更したい配線が基板の表面に出ている場合は改造は簡単なのですが多層基板を使っていてパターンが表面に出ていない場合、

難易度が上がります。もちろん改造が無理な場合もあります。

今回の例では4層基板に実装された無線モジュールの端子から配線を引き出します。

モジュール底面に端子があり、配線も未接続でパターンが露出している箇所がありませんので基板の裏側から端子を掘り出します。

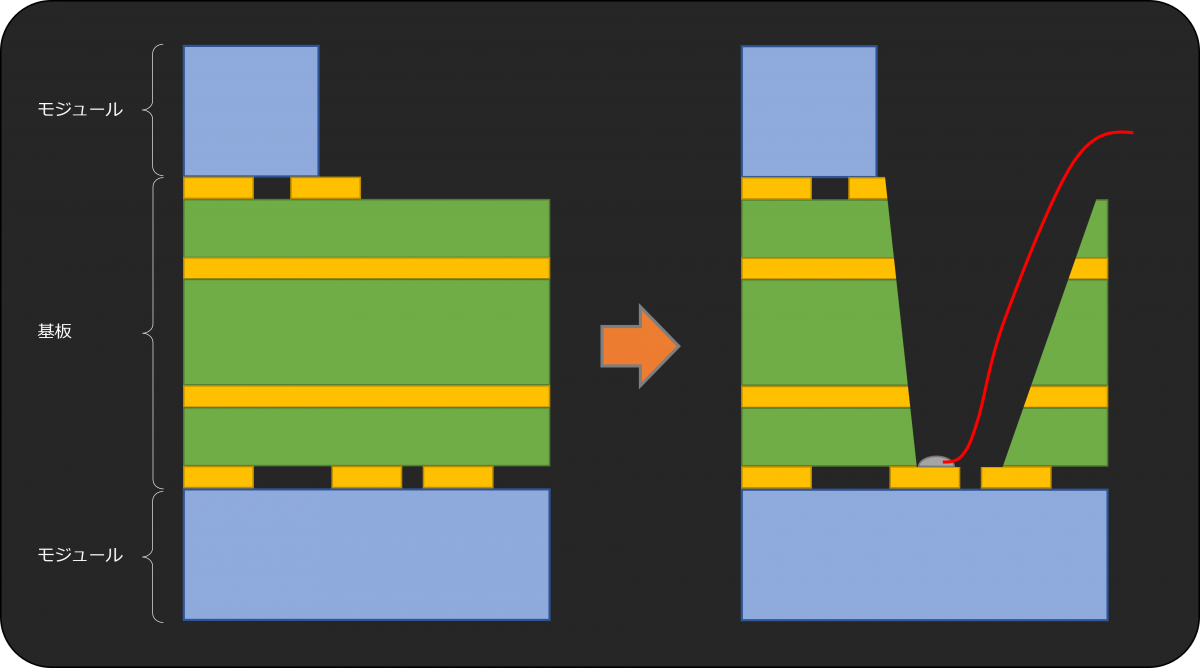

改造のイメージ図(断面)です。基板の厚さは0.8mmです。

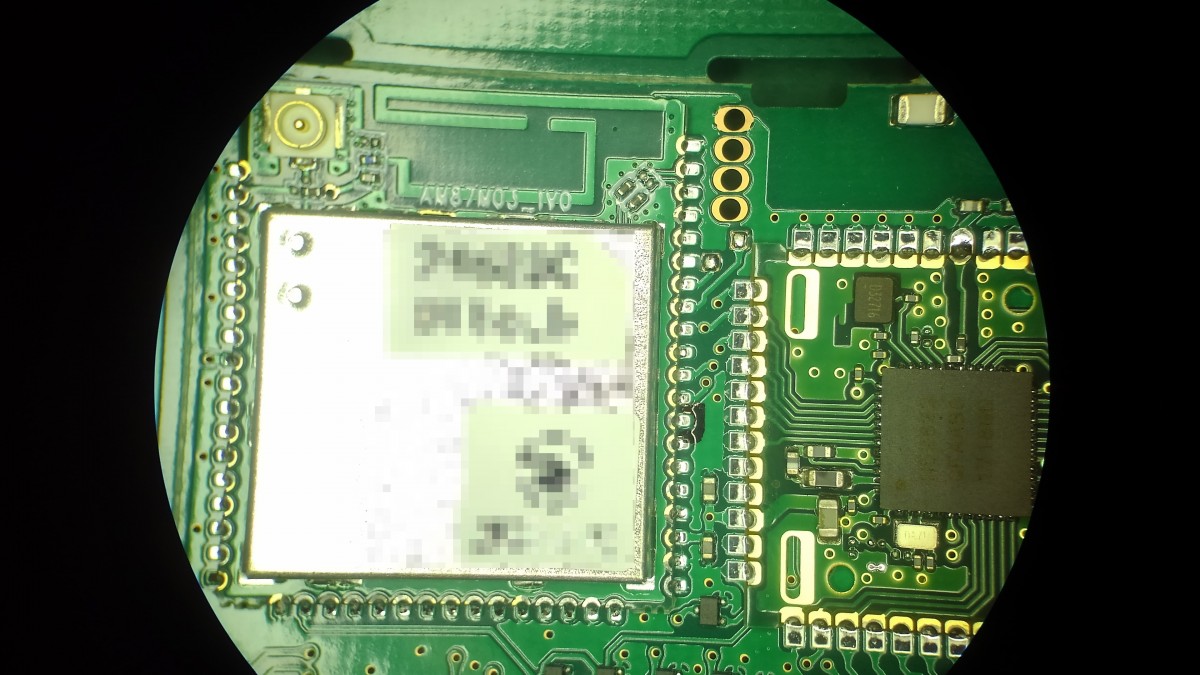

改造する基板の写真です。

目標のモジュールは写真では写っていない反対側の面に実装されています。

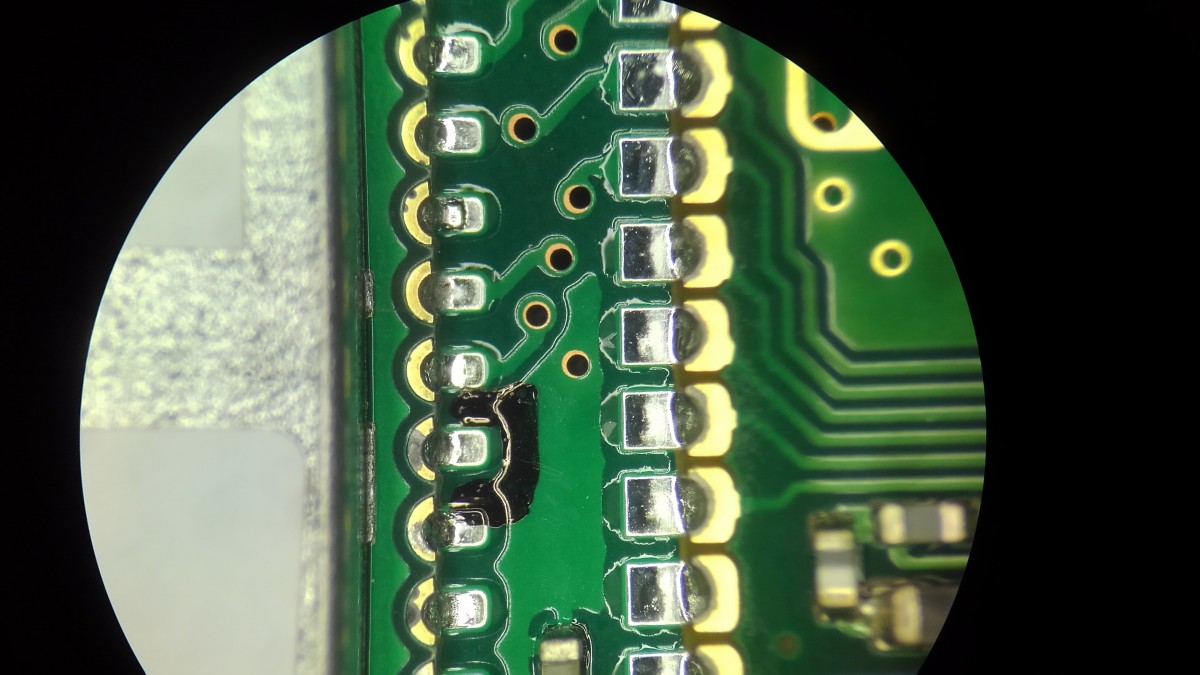

改造箇所の拡大写真です

基板にマジックで印を描いた箇所のちょうど裏側に配線を出したい端子があります。

ここ(1.5mm□くらいの範囲)を削っていきます。表層の端子は未使用なので削ってしまいます。

改造に使った工具です。愛用のカッター2本と顕微鏡。

改造開始。

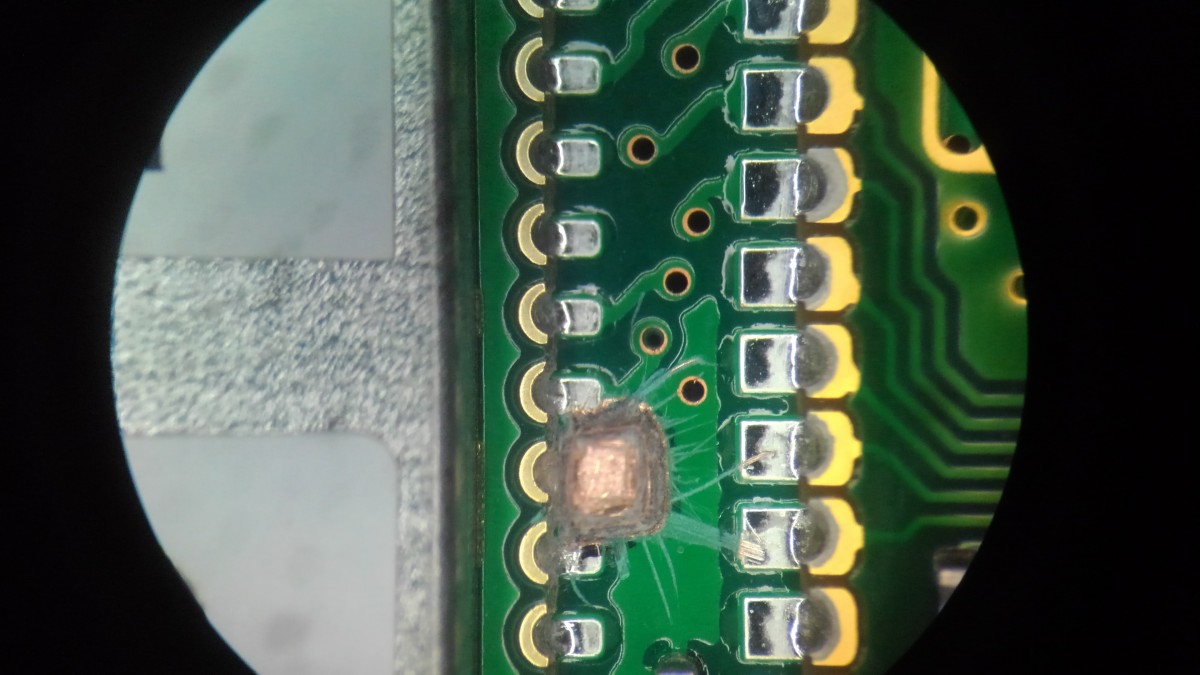

1層目を削って2層目のパターンを露出させました。

1層目は広めに削ります。

目指す端子は4層目。

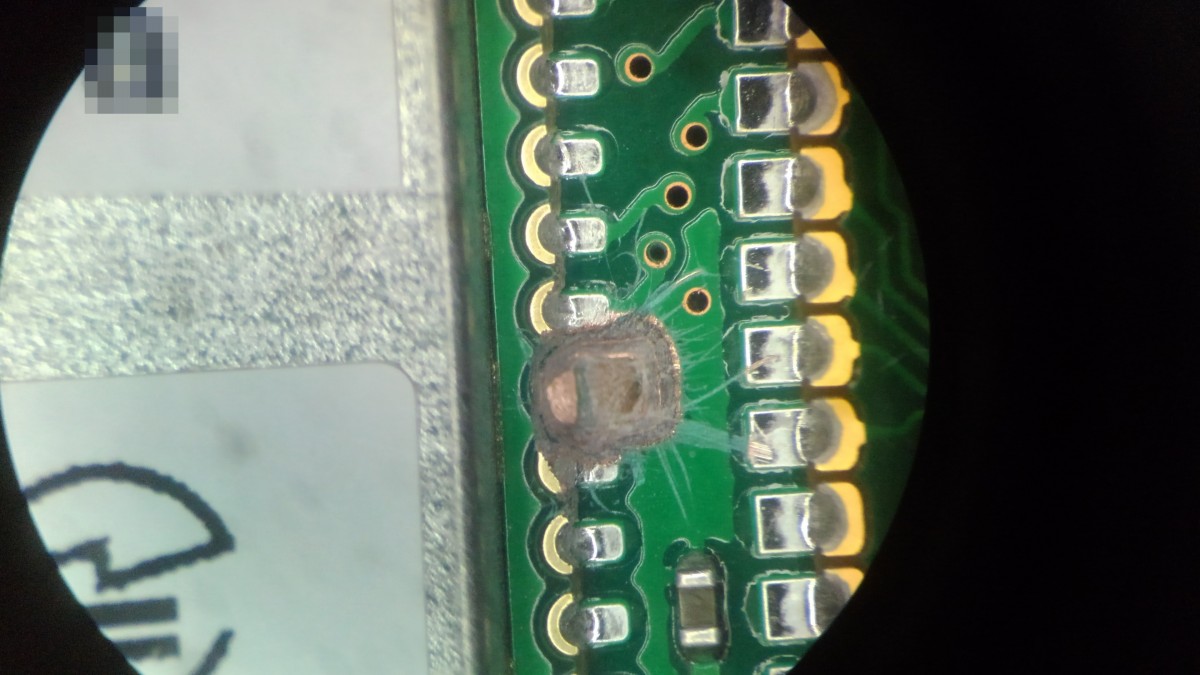

2層目を削って3層目のパターンを露出させました

2層目と3層目はGNDだったのでショートにだけ気を付ければOKです。

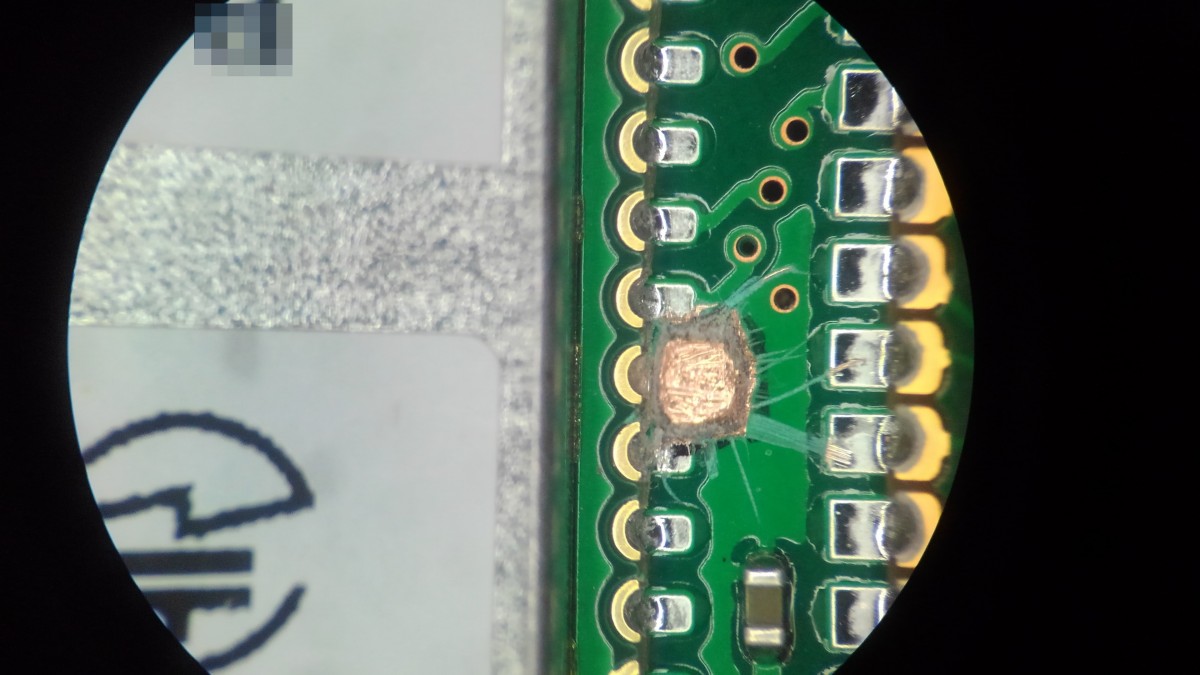

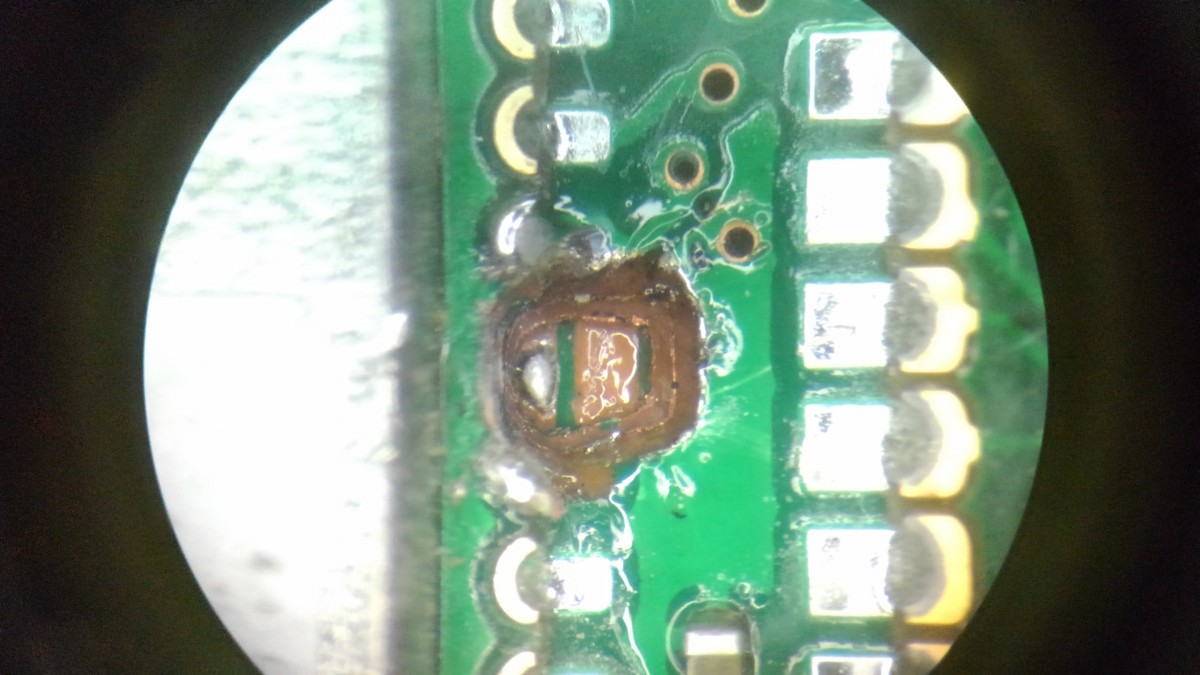

3層目を削って目指す4層目のパターンが見えました。

リード線を取り付けるために細めの半田ごてで予備半田を付けます。

意外とこの作業が一番大変です。

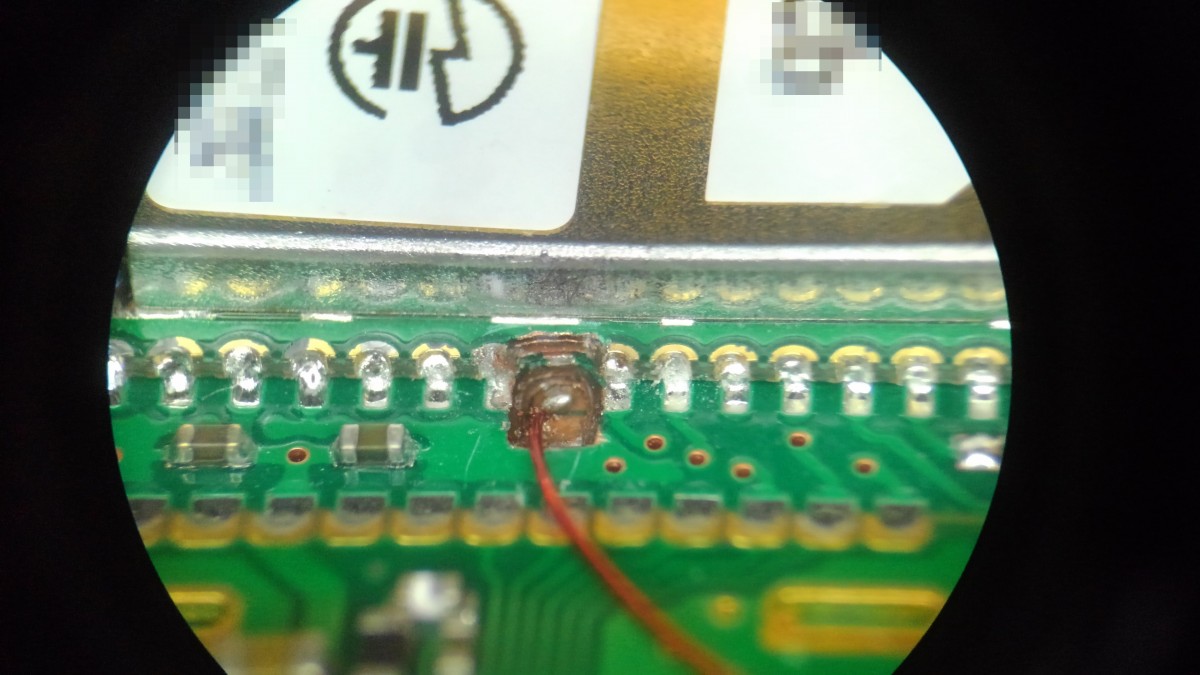

完成です!

所要時間は1時間くらいでした(どう改造するかの作戦タイム20分+作業時間40分)

※無線特性やEMC特性などアナログ的な特性に関わる場合はちゃんと試作して確認することも必要です